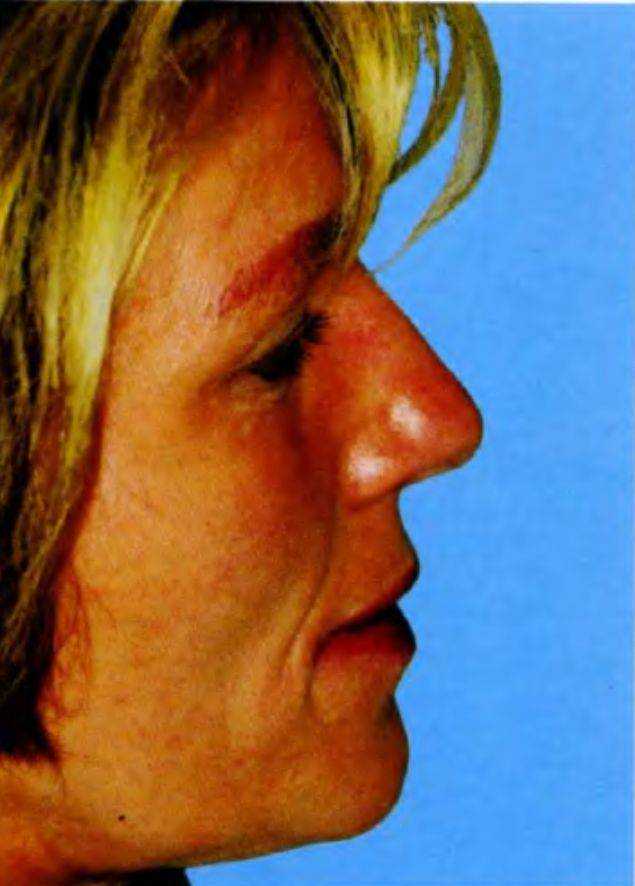

Рис. 6-1 а (слева). Профиль пациентки

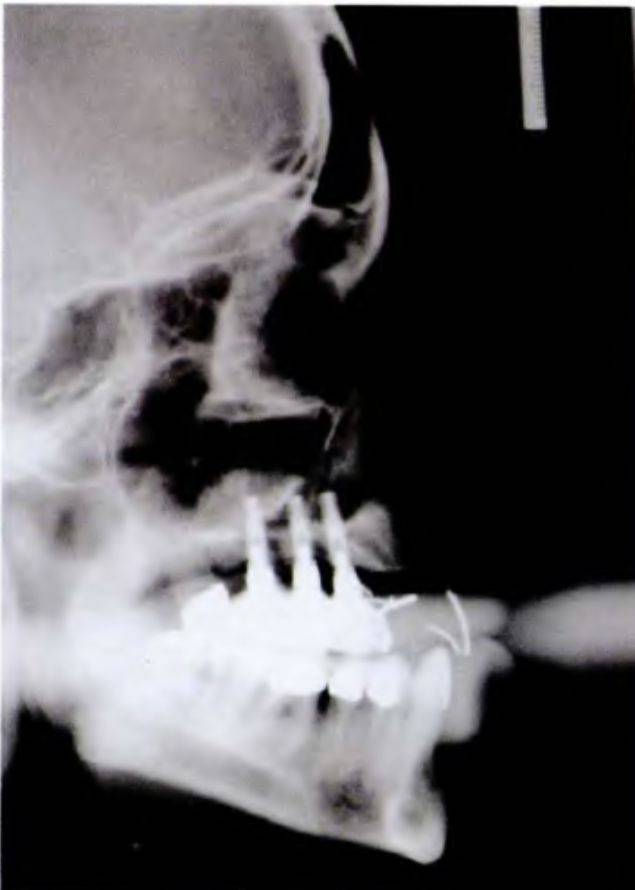

Рис. 6-1 b (справа). Боковая цефалограмма пациентки (телерентгенограмма головы в боковой проекции).

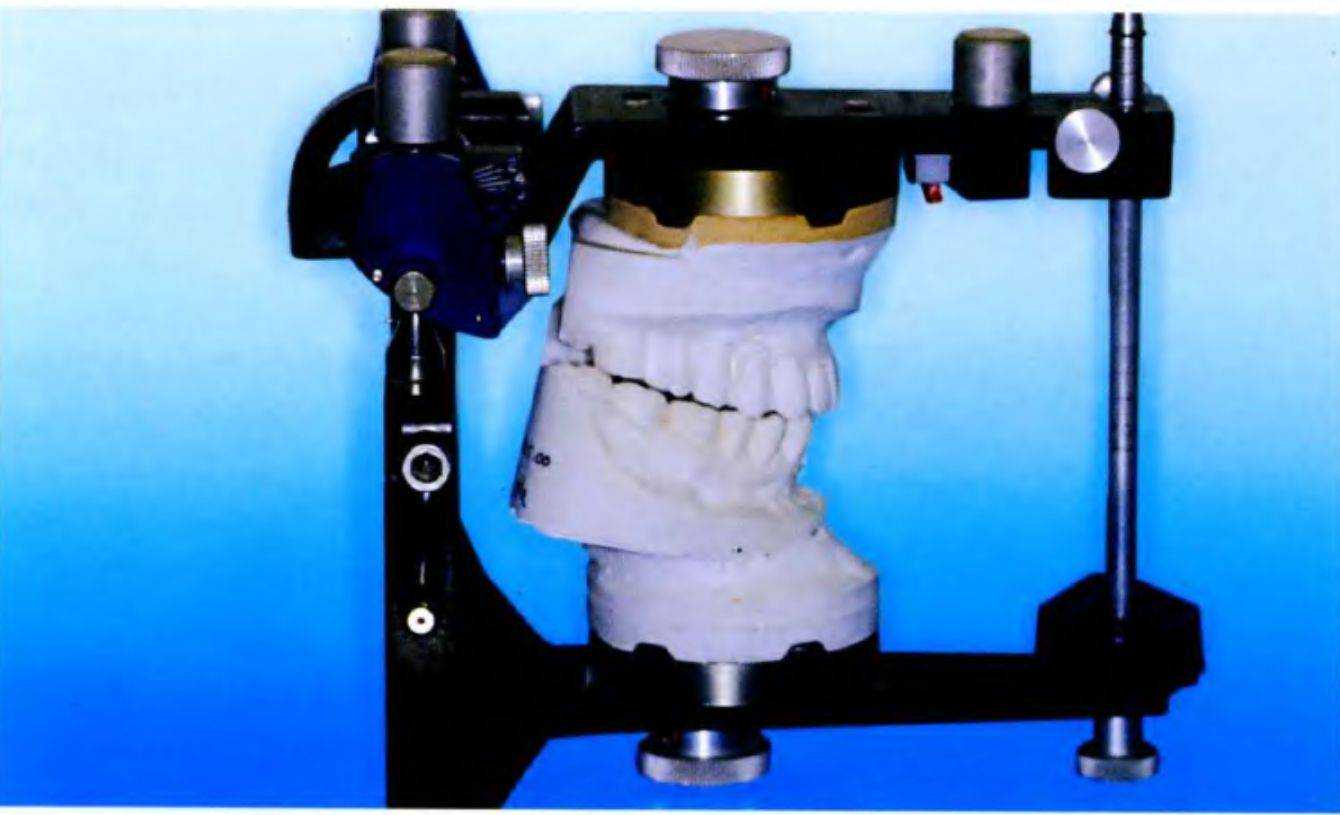

Рис. 6-1с. Модели установлены в артикулятор

Рис. 6-1 е. Нарезанная полосками фольга

Рис. 6-1 d. Слои, входящие в состав пленки для прицельных рентгенограмм

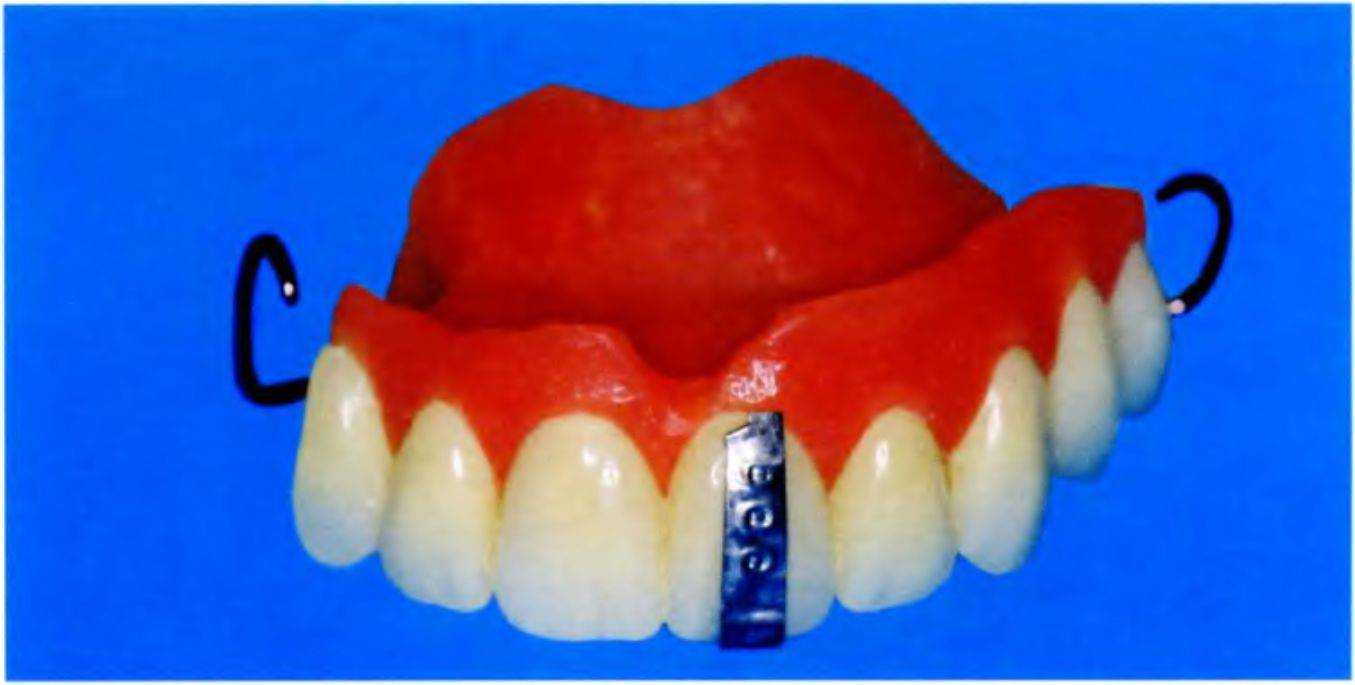

Рис. 6-1 f. Вестибулярный вид верхнего съемного частичного протеза с фиксированной к нему металлической полоской

Рис. 6-1 д. Небный вид того же протеза с полоской вокруг искусственного зуба

Рис. 6-1 h. Протезы с фиксированными к ним металлическими полосками в полости рта. Полоски фольги фиксированы к верхнему и нижнему левым центральным резцам

нограмм (рис. 6-1 d) и разрезают ножницами на полоски шириной 3 мм (рис. 6-1 е). Такие полоски наклеивают по контуру верхнего и нижнего левых центральных резцов с помощью светополимеризуемого адгезива без протравливания поверхности зубов (рис. с 6-1 f по 6-1 h).

После этого можно проводить рентгенологическое исследование для получения боковой цефалограммы. Поскольку в большинстве стоматологических клиник отсутствует оборудование, позволяющее получать цефалограммы, пациентов можно направлять к ортодонтам.

Планирование ортопедических показателей.

Необходимо сделать фотографию головы пациента в профиль. Модели устанавливают в артикуляторе. После этого проводят функциональный анализ цефалометрической рентгенограммы. Положение коронок передних зубов верхней челюсти и наклон имплантатов анализируют относительно доступного объема кости. Боковая цефалограмма представляет собой сагиттальный срез по середине черепа. При проведении измерений необходимо помнить об искажении изображения в соотношении приблизительно 1:1,1. Данное увеличение обозначено на изображении в области носа, как на навигационной карте.

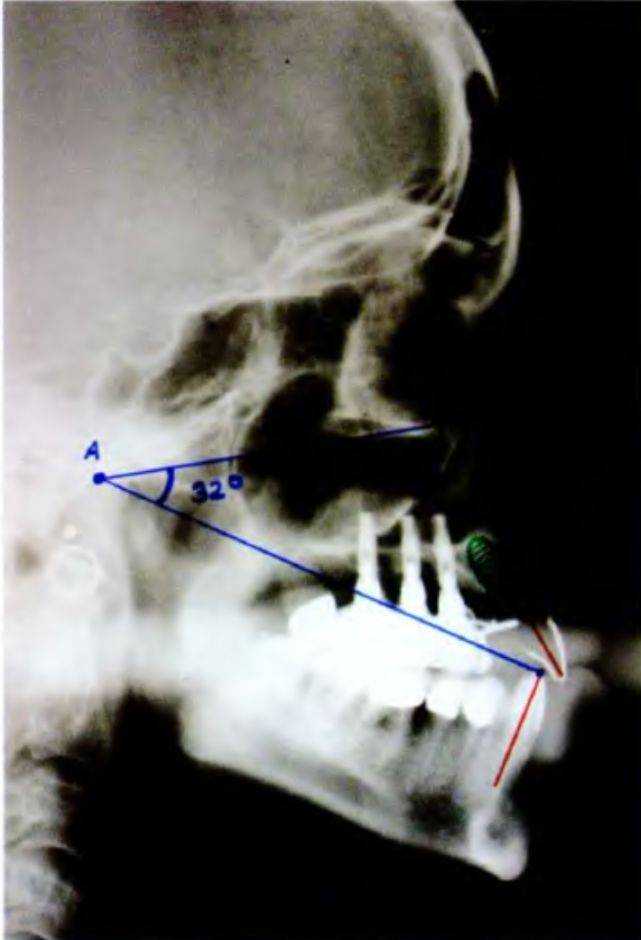

Для анализа цефалограммы используется следующая методика (рис. 6-1 i и 6-1j). Во-первых, цефалограмму помещают в прозрачный конверт и маркируют. Затем определяют подглазничную точку, т.е. самую нижнюю точку глазницы. Центр видимой головки нижней челюсти определяют как осевую точку. После этого рисуют осевую глазничную (шарнирноорбитальную) плоскость и отмечают соединительную плоскость между режущими краями нижних передних зубов и осевой точкой.

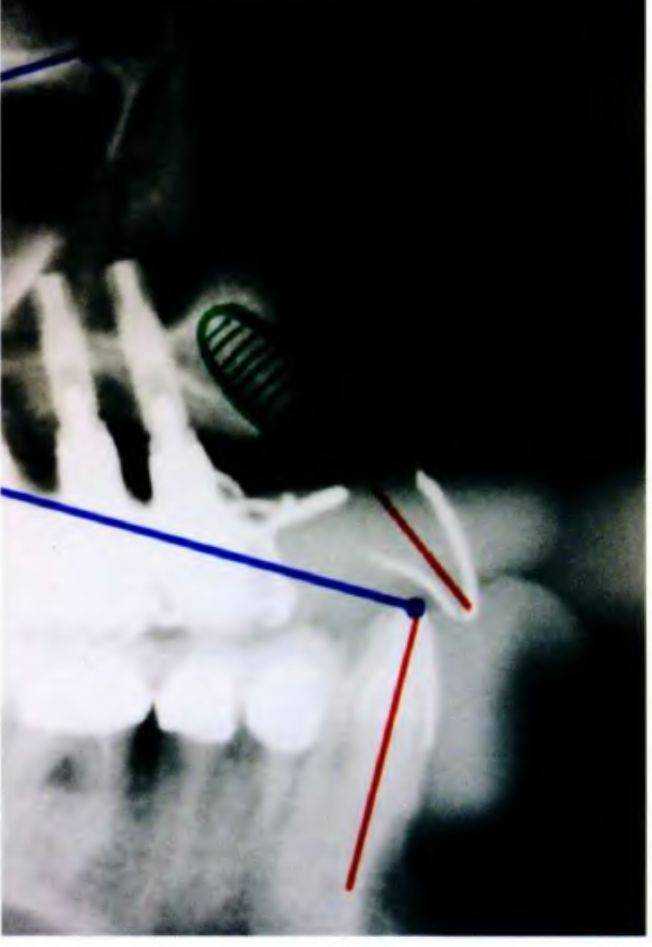

Рисуют оси верхних передних зубов. Затем отмечают отдельный межрезцовый угол. Измеряют угол между осевой глазничной и соединительной плоскостью, который в данном случае составил 32°, что

подтверждает правильность определения вертикального расстояния.

Угол наклона оси предполагаемого имплантата определяется в зависимости от положения ортопедической конструкции. В соответствии с полученными данными в зуботехнической лаборатории изготавливают хирургический шаблон.

На примере представленного клинического случая показано планирование протезирования с использованием функционального анализа цефалометрии.

В следующих разделах описано определение окклюзионной высоты и межальвеолярного расстояния, а также положения передних зубов для стабилизации центрального положения ВНЧС с помощью функционального анализа боковых цефалограмм.

Материалы.

Цефалометрический рентгеноаппарат (цефалостат). Пролайн 2000 (Планмека; Proline 2000, Planmeca). Пленка для цефалометрических снимков (Кодак; Kodak).

Свинцовая фольга из пленки для прицельных снимков Кодак.

Шаблон из материала светового отверждения для индивидуальных оттискных ложек (Ивокляр Вивадент; Ivoclar Vivadent). Негатоскоп.

Рис. 6-1 i (слева). Функциональный анализ цефалограммы

Рис. 6-1 j (справа). Маркировка положения имплантата (увеличенное изображение переднего участка)

Функциональный анализ боковой цефалограммы (ТРГ головы в боковой проекции): Определение вертикального расстояния